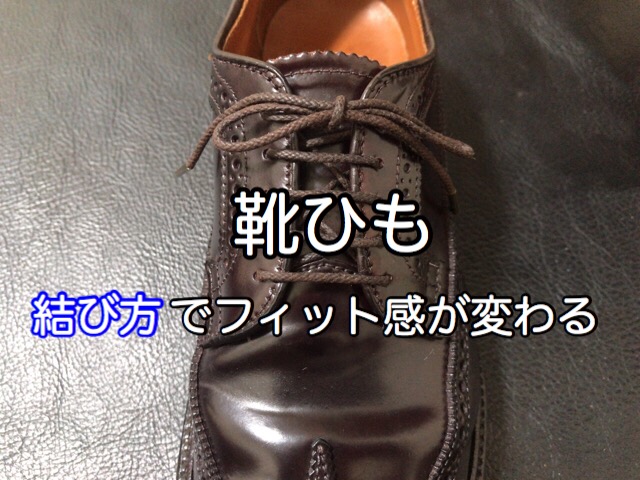

パラレル結びを図付きで解説!革靴のフィット感が向上【靴ひもの結び方】

革靴を履くにあたって、

- 足へのフィット感

は、重要な要素ですよね?

自分の足と革靴の大きさが合っていないと、

- 脱げそうになって歩きにくい

- 靴擦れを起こして足が痛くなる

なんてことに…。

そういった意味で、自分の足にあった革靴を選ぶということは非常に大切なこと。

ですが、ビスポーク(オーダーメイド)でもしない限り、既製靴で完璧にフィットする革靴を見つけるのは難しいです。

しかも、

と範囲が限定されると、ますます見つけるのは困難になります。

それを解消するのが大半の靴についている、

- 靴ひも

です。

靴ひもは、足と革靴のフィット具合を調整する役割を持っています。

靴ひもで靴と足を固定すれば、足と靴のサイズが少々合っていなくても快適に履けるというわけです。

そこで、靴と足とを固定するために靴ひもを結ぶわけですが、結び方しだいで、

- より良いフィット感

が得られること、知っていますか?

本記事ではフィット感が向上する靴ひもの結び方を解説します。

靴ひもの役割

そもそも、靴ひもの役割とは何なのでしょうか?

まずはそれをひも解いてみましょう。

靴ひもだけに!

…はい。

ということで。

靴ひもとは、

靴の甲部の合わせ目などにつけ、履く際に合わせ目をとじ合わせるのに用いるひも。また、はき口をくくるひも(※出典:大辞林)

のことを指します。

靴ひもは靴と足とを一体化させる役割を持っており、快適な歩行をサポート。

ローファーなどの一部の靴を除き、ほとんどの革靴には靴ひもがついています。

靴ひもによってフィット感の微調整が可能となっていますよね?

一方で、間違った結び方や締めが緩い場合、足の動きが制限されます。

そのため、

- つまづく原因

- 靴擦れ

- 外反母趾

につながる恐れも出てきます。

また、足と靴とがフィットしていないと、

- 靴が脱げやすい

- 歩行時に靴のかかとを引きずりやすい

- ヒールのすり減りを著しく早める

なんてリスクもあるのです。

靴ひもを正しく・しっかり結ぶことでリスクが軽減され、快適なシューズライフを送れるというわけです。

靴ひもの結び方|パラレル結び

靴ひもの結び方といっても、その種類はさまざま。

色々な結び方があります。

その中で、この記事で紹介する結び方は、

- パラレル結び

というものです。

パラレル結びは、靴の安定性が高く靴ひもが緩みにくい特徴を持った結び方。

パラレル結びは靴ひもの結び方で最もシンプルな、

と並び、メジャーな手法。

フォーマル度が高い結び方の1種であるパラレル結びは、「パラレル」という言葉が表す通り、

- シューレースが平行になる結び方

です。

パラレル結びは左右両方の羽根を靴ひもで均等に締めることが可能。

そのため、靴を足へ保持する効果が高く、

- 非常に良いフィット感を得ることができる

- ひもが緩みにくい

という特徴を持つのです。

一方で、若干ではありますがシングル結びよりも結ぶのが手間。

パラレル結びは手間が掛かるものの、グンとフィット感が向上する優れた結び方です。

実践:パラレル結びで靴ひもを結ぶ方法

さて、靴のフィット感を高める優れた靴ひもの結び方の1種、パラレル結び。

実際、

という人もいるでしょう。

そこでこの項目では、実際に手順を追いつつパラレル結びをしてみます。

まずは革靴を用意。

登場したのはオールデン(Alden)の975。

ロングウィングチップの革靴です。

こちらの靴は現在、シングル結びを適用。

これをパラレル結びに変更してみます。

ちなみにこの靴、靴ひもは紗乃織靴紐(さのはたくつひも)に変えています。

ロウ引きなので丈夫で緩みにくいのが特徴の靴ひもです。

パラレル結びを採用して、さらに緩みにくくしていきます。

では、実践へ。

まずは靴ひもを外します。

ここから靴ひもを結んでいくわけですが…。

靴ひもの通し方を文章だけで説明しようとすると結構ややこしいです。

あらかじめアイレット(靴ひもを通す穴)に番号を振っておきます。

写真右側の靴、左足の靴からやっていきますよ。

このような番号振りを設定しました。

- 靴の内側・1段目(最下段)のアイレットを①

- 靴の外側・1段目のアイレットを②

- 靴の内側・2段目のアイレットを③

上記の通り、全10か所のアイレットに番号を付けました。

これから説明するパラレル結びの方法をこの番号に対応させて説明していきます。

では最初に、靴ひもを羽根の裏側から「内側・最下段」のアイレット①と「外側・2段目」のアイレット④に通します。

続いて、「内側・最下段」①に通した靴ひもを羽根の表側から「外側・最下段」②に通します。

「外側・最下段」②に通した靴ひもを、今度は「内側・3段目」⑤に通します。

「内側・2段目」③のアイレットを飛ばすのが「パラレル結び」のポイントです。

正しく通せていれば、現段階で上の図のようになっているはず。

続いて、先ほど「外側・2段目」④に通しておいた靴ひもを「内側・2段目」③に通します。

そして、その靴ひもをそのまま「外側・4段目」⑧に通します。

現時点で、下の図のようになっていればOKです。

ここまでくれば、後は同じ操作の繰り返しになります。

「内側・3段目」⑤の靴ひもを「外側・3段目」⑥に通します。

そして、そのまま「内側・5段目」⑨のアイレットへ。

次は、先ほど通してあった、「外側・4段目」⑧のアイレットから出ている靴ひもを「内側・4段目」⑦へ通します。

そして、最後はちょっと変則的。

「内側・4段目」⑦から出ている靴ひもを「外側・5段目」⑩に通したら、これにてひもを通す作業は終了です。

あとは、

- 羽根の開き具合

- 靴ひもの両端の長さのバランス

を調整します。

こちらの靴は片側5ホールのアイレットなので図で解説した通りになりますが、6段以上のアイレットを持つ靴の場合は、さらに一段飛ばしの操作を最上段に達するまで繰り返して下さい。

最後にひもの両端を結んで完成です。

パラレル結びの外観をシングル結びの場合と比較してみましょう。

「パラレル結び」は羽根の裏側でしっかりと靴ひもが絡み合っています。

いかにもフィット感が確保されているのがわかります。

これが!

一方で、シングル結びの見た目のシンプルさも捨てがたいです。

気分で使い分けるのも良いでしょう。

パラレル結びで靴のフィット感を確保しよう

本記事では靴ひもをパラレル結びで結ぶ方法を解説しました。

パラレル結びをすると靴ひもが互いに絡み合い、足と靴とをしっかり固定可能に。

それによりフィット感が向上し、

- つまづきや靴擦れを防止

- かかとの削れなどの靴を傷めるリスクを軽減

といったメリットが得られます。

なにげなく結んでいる靴ひも。

結び方にもひと手間加えると、靴の履き心地が変わって新たな発見があります。

より良いフィット感を求めるなら、インソールの使用も視野に入れてみるのもおすすめ。

靴磨きで靴ひもを外した際には、別の結び方で付け直すのも面白いですよ。

ぜひ、試してみてください。

それでは、今回はこの辺で。

少しでも参考になれば幸いです。

ご覧いただき、ありがとうございました!

靴磨きを始めたい。けれど道具をそろえるのが面倒…。

そこでおすすめしたいのが靴磨きセット。1セット買うだけで必要な道具がまるっと揃います。道具選びの手間が不要。今すぐ靴磨き可能に。

大事な革靴を劣化させないために靴を磨いてコンディションを整えるのがおすすめです。