【カーフレザーの靴磨き方法】スコッチグレインのアシュランスをお手入れ【必要な道具は?】

冠婚葬祭時やビジネスシーンで必須の革靴。

そんな革靴に使われる、最もメジャーな革種は何でしょうか?

それは、

- 牛革

です。

革の種類は数あれど、百貨店などの靴売り場で見かける革靴の大半は牛革を使用して作られたもの。

牛革は他の革種と比べて、繊維が密に詰まり均一であるため、丈夫です。

そのため、牛革は耐久性が高く、強い負荷がかかる靴の素材としてうってつけなんですね。

そんな牛革の中でも、革の種類はさらに細かく分類されるわけですが…。

本記事では牛革の種類の1種「カーフレザー」の革靴をお手入れする方法を解説します。

カーフレザーとは

様々な種類がある、牛革という大きなくくりの中に、カーフレザーは含まれます。

基本的に牛革の種類は、生後どれくらいの牛の皮(原皮)なのかによって分類されます。

牛革の種類と状態の違い

以下に牛革の種類をまとめてみます。

| カーフレザー(カーフスキン) | 生後6か月以内の子牛の革。成牛に比べて薄くてきめ細かい。上質であるとされる。 |

| キップレザー(キップスキン) | カーフと成牛の間の中牛の革。生後6か月から2年程度。 |

| カウレザー(カウハイド) | 生後2年以上の牝牛の革。銀面が細かい事が特徴。 |

| ステアハイド | 生後3~6ヶ月以内に去勢した、生後2年以上の牡牛の革。 |

| ブルハイド | 去勢されていない牡牛の革。傷が多いが非常に丈夫。 |

一口で牛革といっても、牛の成長度合いによって、革の厚さやキメの細かさが変わってきますので、それだけ種類も多くなります。

厳密には生後1年の牛と1年1か月の牛でも成長の程度も変わりますし、個体差もありますから、別個体から全く同じ革質が得られることはありません。

しかも、同じ個体でも、部位によって革質は変わってきます。

あなたが持っている革靴と全く同じ革靴はこの世に存在しないのです。

ラストの形は一緒ですけどね。

カーフレザーの特徴

では、牛革の種類の話をしたところで、カーフレザーについて少し詳しくみていきます。

今回のテーマ、カーフレザーの特徴は、なんといってもその繊細さ。

繊維の組織が密なので、キメ細やかで見た目がたいへん美しく、触り心地もしっとり柔らか。

仔牛なので、傷が少ないのも特徴。

そんな高級革のカーフレザーですが、非常に柔らかく繊細なので、耐久性は他の牛革に比べて劣ります。

爪で引っかいてしまうなど、日常のちょっとしたことで傷が付きやすいです。

また、水に弱いというのも特徴の1つ。

お手入れをする場合、強い力でこすることは厳禁ですし、水に濡れるのも避けた方がよいです。

カーフレザーの製品を使用する際はデリケートな素材であるという意識を持って、大切に扱うことをおすすめします。

カーフレザーの革靴を磨く

ここからは、カーフレザーを使用した革靴の磨き方を実践を踏まえてご説明していきます。

今から紹介する靴磨き方法はカーフレザーではない他の牛革の靴にも使えます。

安心して靴磨きを行ってください。

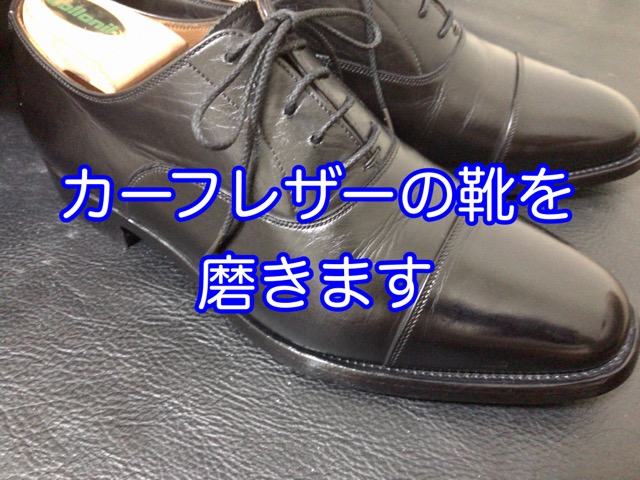

では、今回磨く靴に登場してもらいましょう。

こちら、スコッチグレイン(SCOTCH GRAIN)のアシュランスです。

スコッチグレインの中でも比較的安価で、最も販売数が多いスタンダードなモデル。

スタンダードモデルでありながら、アッパーには国産カーフを使用した革靴です。

エントリーモデルという位置付けながら、贅沢にカーフレザーを使用しているこの革靴を見ると、スコッチグレインの革へのこだわりをヒシヒシと感じられます。

今回はこちらのアシュランスを磨いていきますよ。

靴磨きの手順は以下の通り。

- ホコリ落とし

- 汚れ落とし

- 靴クリームの塗布

- 塗布したクリームを馴染ませる

- 余分なクリームを拭き取る

- ツヤ出しをする

全部で6工程ですが、難しい作業はありません。

作業の前準備として、靴紐は外しておきましょう。

今回磨く靴は、アッパーに羽根が潜り込んでいる、内羽根式の革靴です。

内羽根式の靴の場合、靴紐を最後まで外してしまうと、再度取り付ける際に羽根を大きく広げなければなりません。

そうすると、羽根の周辺部分に深いシワが入ることがあります。

そのため、靴紐は完全には外さず、1番下のアイレットにだけ紐を通したままにしておく方法をおすすめします。

残した靴紐は靴の中へ収納すると、この後の作業の邪魔になりません。

これにて準備完了。

早速、靴磨きに取り掛かります。

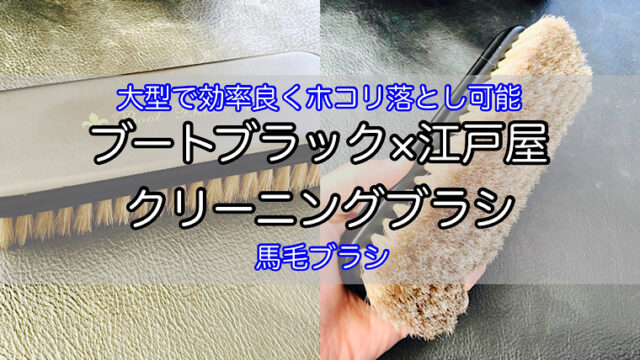

ホコリ落とし

まず始めに。

馬毛ブラシでブラッシングしてホコリを落とします。

ホコリを払うことを意識して、手首のスナップを効かせてブラッシングしていきます。

馬毛は豚毛に比べて細く柔らかいため、柔軟性があります。

そのため、細かな箇所にまで入り込みやすく、すみずみまでホコリを取り除くには最適。

羽根の内側はホコリがたまりやすいポイントです。

丁寧にブラシ掛けをして、しっかりとホコリを落としましょう。

汚れ落とし

ホコリ落としの次は、汚れ落としです。

靴用クリーナーで、靴に付着した汚れや古い靴クリーム・ワックスを落とします。

M.モゥブレィのステインリムーバーをクロスに染み込ませ、靴を優しく拭きます。

革靴をいつまでも美しく保ち、長持ちさせるには汚れを落とすことはとても重要です。

靴の表面の汚れや古いクリームを落とすことで、新しく塗布するクリームの浸透性が向上し、表面の通気性が維持されやすくなります。

今回使用したステインリムーバーは、軟水をベースに作られた比較的ソフトな靴用クリーナーのため、皮革に優しいクリーナーです。

それでいて、しっかりと汚れ落としが可能。

靴用クリーナーに何を使うかを迷ったら、ステインリムーバーを選べば間違いありませんよ。

肝心の汚れ落ちはというと…

軽く拭き取るだけで、これだけの汚れや古いクリームが取れました。

本当に使いやすいクリーナーです。

クリーナー使用後の状態はこんな感じ。

古いクリームが落ちて、本来の革の質感がより強く現れた格好ですね。

カーフレザー本来の魅力があらわれています。

革靴へ靴用クリームを塗る

続いては、靴クリームを靴へ塗布する工程です。

使用する靴クリームはこちら。

M.モゥブレィのシュークリームジャー。

色はブラック。

こちらのクリームは優れた浸透性を持っています。

そのため、しっかりと革に潤いと栄養を与えることが可能。

靴を長持ちさせると同時に、革靴へ重厚感のある光沢やなめらかさを与える靴クリームです。

また、補色力もバッチリ。

色あせてしまった革靴へ塗れば、再びみずみずしい革の質感を取り戻します。

ハンズをはじめとした、生活雑貨店のシューケア用品売り場には必ずといっていいほど置いてあり、手に入りやすいのも魅力の1つです。

こちらのクリームをペネトレィトブラシに米粒1、2個程の量を取ります。

靴クリームの塗布にはペネトレイトブラシを使用すると、以下の恩恵を受けることができるのでおすすめです。

- 手やクロスよりも、クリームを全体的にまんべんなく伸ばすことが可能

- 手が汚れない

- コバや靴の模様(メダリオン)、革のシワ部分といった細かい部分までクリームを塗れる

- 靴クリームの分量が分かりやすい(クロスを使用すると、クロス自身にクリームが吸収されてしまい、分量が分かりづらい)

相当便利なブラシです。

上記の通り、便利なペネトレィトブラシで革靴にクリームを塗ります。

円を描くようにまんべんなく。

履きジワの部分は乾燥しやすい箇所であり、乾燥が進行すると革が割れてしまう恐れも…。

乾燥させないために、履きジワにもしっかりとクリームを塗り込みます。

アッパーとコバの間も入念にクリームを塗ります。

グッドイヤーウェルテッド製法の靴の場合、雨の日はこの部分から水が浸入することがあります。

製法上、雨水の侵入を完全に防ぐことはできないからです。

しかし、油分の含まれた靴クリームをこの部分に塗っておくことで、はっ水性が高まり、革靴内部への水の侵入が発生しにくくなる効果があります。

ペネトレィトブラシを使うとブラシの毛が細かいところまで入り込んでくれるため、靴クリームを靴全体へとしっかりと行き渡らせることができますよ。

両足に靴クリームの塗布を行ったら、次の工程に移ります。

革靴へ靴クリームを馴染ませる

この工程では、塗布したクリームを豚毛ブラシでブラッシング。

なじませます。

靴クリームを均等に革へとなじませることが目的です。

豚毛は硬く、コシがあるためクリームを伸ばしやすい特長があります。

靴クリームを塗り広げるにはピッタリというわけなのです。

ブラッシングは動作を大きく、塗布したクリームを靴全体へと行き渡らせるようなイメージで。

両足とも納得のいくまでブラッシングしたら、次の作業へ移ります。

靴に残った余分なクリームを除去する

豚毛ブラッシングで靴クリームをなじませた後は、クロスを使って余分なクリームを拭き上げます。

クロスを指に巻いて靴をフキフキ。

力を加えずに優しく。

なぜ余分なクリームを落とすのかというと、余分なクリームが残っていると革がベタついてホコリが付着しやすくなるから。

また、クリームが徐々に酸化されて革の風合いをそこねるからです。

クロスが革の上をスルスルと滑るようになるまで拭き上げましょう。

クロスでクリームを拭き取った後がこちらの状態。

ここまできたらあと少し。

次が最後の工程です。

靴を磨き上げる

最後に、山羊毛ブラシでのブラッシングとグローブクロスで磨きます。

いずれも靴のツヤ出しが目的です。

まずは山羊毛ブラシの出番。

山羊毛ブラシにハンドラップで極々少量の水を付けて…

ブラッシングします。

ブラッシングは優しく、クルクルと円を描くように。

山羊毛は繊細ですが、その分非常に柔らかく毛の密度も高いです。

靴クリームと革をなじませる効果がとても高く、クロスで拭き上げたときの微小な跡を完全にならすことができます。

使用後の革のみずみずしさとツヤ感は目を見張るものがありますよ。

山羊毛でのブラッシングの後は、グローブクロスでの磨き上げです。

グローブクロスを手にはめて、靴を磨きます。

グローブクロスは手を入れて使えるタイプなので、通常のクロスよりも感覚的に使いやすい仕様になっています。

靴磨き完了

最後に、冒頭に外した靴紐を通したら…

作業終了。

ツヤ感が良いですね。

近づいて見てみましょう。

やはり最後の磨き工程が功を奏して、革に深いツヤとみずみずしさがあります。

こういった靴の仕上がりを見ると、ますます靴磨きが楽しくなるんですよね。

靴磨き後の革靴の仕上がり…最高です

本記事ではカーフレザーの革靴の磨き方を紹介しました。

解説した通り、そこまで難しい作業はなく、誰でも簡単にできます。

靴を磨けば美しさが持続するのはもちろん、革が潤い、長持ちしやすくなります。

特に、カーフレザーの靴を磨いたときの仕上がりの良さは非常に魅力的。

靴磨き後に得られる充足感と何ともいえない高揚感は、何度味わっても大変素晴らしいものです。

革靴において最もメジャーな牛革を磨く機会はたくさんありますから、それだけ磨く回数も多くなります。

だからこそ、1回1回を十二分に楽しみたいもの。

これまでに靴磨きをしたことがない人も、トライしてみては?

最後に、今回の靴磨きで使用した道具を一覧にまとめます。

- 馬毛ブラシ(ホコリ落とし)

- ステインリムーバー(汚れ落とし)

- リムーバークロス(汚れ落とし)

- シュークリームジャー(保革・光沢付与)

- ペネトレイトブラシ(靴クリーム塗布)

- 豚毛ブラシ(靴クリーム塗り伸ばし)

- ポリッシングクロス(磨き上げ)

- 山羊毛ブラシ(ツヤ出し)

- ハンドラップ(ツヤ出し)

- グローブクロス(ツヤ出し)

道具が多いですが、すべてそろえる必要はありません。

最低限、太字で示した道具を持っていれば、革靴のケアとしては満足のいく仕上がりとなりますよ。

それでは、今回はこの辺で。

少しでも参考になれば幸いです。

ご覧いただき、ありがとうございました!

靴磨きを始めたい。けれど道具をそろえるのが面倒…。

そこでおすすめしたいのが靴磨きセット。1セット買うだけで必要な道具がまるっと揃います。道具選びの手間が不要。今すぐ靴磨き可能に。

大事な革靴を劣化させないために靴を磨いてコンディションを整えるのがおすすめです。