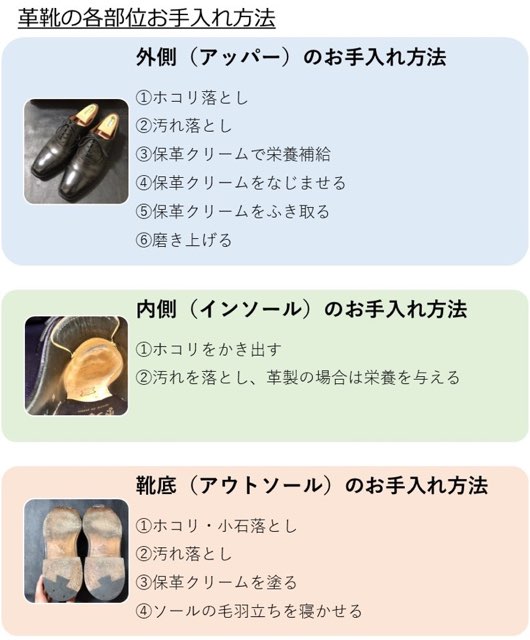

【革靴の部位別お手入れ方法】外側・内側・靴底のケアの仕方を解説

革靴のお手入れ、していますか?

一口に革靴のお手入れといっても、靴の部位ごとにケア方法は違います。

- 靴磨きでアッパー(甲革)のケアは万全

という人でも、

- 靴の内側(インソール・ライニング)

- 靴底(アウトソール)

までは手が回っていないこともあるのではないでしょうか?

革靴を長く履くためには靴の外側だけでなく、内側や靴底のケアも必要です。

そして、各部位ごとにそれぞれ適した手法や道具があります。

本記事では、革靴の外側(アッパー)、内側(インソール・ライニング)、靴底(ソール)の3箇所のお手入れ方法についてまとめました。

- 部位ごとの革靴のメンテナンス方法を知りたい

- 普段の靴磨き以外のお手入れ方法を試したい

- 革靴の部位ごとにどんな道具がお手入れに必要なの?

革靴のお手入れはアッパー(甲革)だけじゃない

革靴のお手入れはアッパー(甲革)だけじゃない革靴のお手入れはアッパーだけでなく他の部位も大事

革靴のお手入れと聞いてイメージするのは、

- 甲革(アッパー)

を磨くことが真っ先に思いつきます。

アッパーのお手入れの目的は、汚れを落として美しさを保ちつつ、革に潤いや栄養を与えて乾燥を防ぐこと。

実はこれ、アッパーだけではなく、革靴の内側や靴底にもいえることです。

- 革靴の内側(インソールやライニング)

- 靴底(アウトソール)

にも汚れは蓄積します。

それらが革製ならば乾燥も進み、革靴の傷みの原因に…。

そのため、靴磨きでアッパーの保革をすることはもちろん、靴の内側や靴底をケアすることも重要なのです。

次の項目から、革靴の各部位についてお手入れ方法を紹介していきます。

革靴の外側(アッパー)のお手入れ方法

革靴の外側、つまりは、

- アッパー(甲革)

のお手入れは、もっとも一般的な革靴のケア手法です。

通常、「靴磨き」といえば革靴のアッパーをお手入れすることを指しますよね?

靴のアッパーが汚れていると、見た目の美しさが大きく損なわれます。

また、革が乾燥すると、ひび割れなどの革トラブルの原因にもなります。

だからこそ、革靴を磨くこと、つまりはアッパーのお手入れが大事なのです。

アッパーのお手入れ方法は基本的に以下の通り。

- ホコリ落とし

- 汚れ落とし

- 保革クリームで栄養補給

- 保革クリームをなじませる

- 保革クリームをふき取る

- 磨き上げる

実際に手順を追っていきます。

では、今回磨く靴に登場してもらいましょう。

アッパーに国産カーフを使用した革靴。

作業の前準備として、靴紐を外しておくと靴磨きがしやすくなります。

作業性向上のため、手間を惜しまずやっていきますね。

(2026/01/27 16:21:00時点 楽天市場調べ-詳細)

ホコリ落とし

まず始めに、馬毛ブラシでブラッシングしてホコリを落とします。

ホコリを払うことを意識して、手首のスナップをきかせてブラッシングしていきます。

丁寧にブラシ掛けをして、しっかりとホコリを落としましょう。

汚れ落とし

ホコリ落としの次は、汚れ落としです。

靴用クリーナーで靴に付着した汚れや古い靴クリーム・ワックスを落とします。

クロスにクリーナーを浸みこませて…

革靴を拭きます。

革靴をいつまでも美しく保ち、長持ちさせるには汚れを落とすことはとても重要です。

靴の表面の汚れや古いクリームを落とすと、新しく塗布するクリームの浸透性が向上。

表面の通気性が維持されやすくなります。

保革クリームで栄養補給

続いては、保革クリームを靴へ塗布する工程です。

保革クリームをクリーム塗布用ブラシに米粒1、2個程の量を取ります。

靴クリームの塗布にはペネトレィトブラシを使用すると、以下の恩恵を受けられるのでおすすめです。

- 手やクロスよりもクリームを全体的にまんべんなく伸ばせる

- 手が汚れない

- コバや靴の模様(メダリオン)の細かい部分までクリームを塗れる

- 靴クリームの分量が分かりやすい(クロスを使うと、クロス自体にクリームが吸収されて分量が分かりづらい)

ペネトレィトブラシで革靴にクリームを塗っていきます。

アッパーとコバの間も入念にクリームを塗ります。

両足に靴クリームの塗布したら、次の工程に移ります。

保革クリームをなじませる

この工程では、塗布した保革クリームを豚毛ブラシでブラッシングしてなじませます。

保革クリームを均等に革へとなじませることが目的です。

豚毛は硬く、コシがあるためクリームを伸ばしやすい特長があります。

靴クリームを塗り広げるにはにピッタリというわけ。

ブラッシングは動作を大きく、塗布したクリームを靴全体へと行き渡らせるイメージでするのがおすすめです。

クリームをふき取る

豚毛ブラッシングで靴クリームをなじませた後は、クロスを使って余分なクリームを拭き上げつつ靴を磨き上げます。

指に磨きクロスを巻いて靴を拭きます。

力を加えずに優しく。

なぜ余分なクリームを落とすのかというと…。

余分なクリームが残っていると革がベタついてホコリが付着しやすくなります。

クロスが革の上をスルスルとすべるようになるまで拭き上げましょう。

クロスでクリームを拭き取った後がこちらの状態。

ここまできたらあと少しです。

磨き上げる

最後に、山羊毛ブラシでのブラッシングとグローブクロスでの磨き上げをします。

いずれも、靴のツヤ出しが目的です。

まずは山羊毛ブラシの出番。

ブラッシングします。

ブラッシングは優しく、クルクルと円を描くように。

山羊毛は繊細ですが、その分非常に柔らかくて毛の密度も高いです。

靴クリームと革をなじませる効果がとても高く、クロスで拭き上げたときの微小な跡を完全にならせます。

山羊毛でのブラッシングの後は、グローブクロスでの磨き上げです。

グローブクロスを手にはめて、靴を磨きます。

グローブクロスは手を入れて使えるタイプの磨きクロス。

そのため、通常のクロスよりも感覚的に使いやすい仕様となっています。

山羊毛ブラシと磨きクロスの使用順序は逆でも構いません。

自分が納得のいく仕上がりになる順番でやってみてください。

かくいう僕も、

- 山羊毛のブラッシングが先か

- 磨きクロスの磨き上げが先か

は、気分次第です。

靴磨き終了

最後に、冒頭に外した靴紐をあらためて通したら…

作業終了。

ツヤ感が良いですね。

磨き上げた靴の仕上がりを見ると、ますます靴磨きが楽しくなります。

革靴の内側(インソール・ライニング)のお手入れ方法

革靴の内側のお手入れは意外と忘れがちではないでしょうか?

革靴は、どうしても外側の革の汚れの付き具合や乾燥に注意が行きがち。

ですが、革靴の内側、

- インソール

- ライニング

にも汚れは溜まっていきます。

そして、靴の内側ならではの心配事も。

それはカビの発生です。

蒸れやすい靴の内側はカビが繁殖しやすい環境…。

靴の内側に汚れやホコリが溜まっていると、それらを栄養としてカビが繁殖してしまいます。

靴の外側同様に、内側もしっかりとお手入れすべき箇所なのです。

靴の内側のお手入れ方法は以下の通り。

- ホコリをかき出す

- 汚れを落として革製の場合は栄養を与える

では、実際に靴の内側のお手入れをやっていきます。

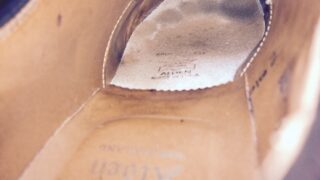

お手入れするのはこちらの革靴。

シューキーパーを外して。

靴の中を見てみますと…

つま先部分にホコリが溜まっていますね。

このホコリから対処していきます。

ホコリをかき出す

まずは靴の中のホコリを取り除きます。

特に、つま先部分にはホコリが蓄積されやすいですから、しっかりとかき出すことが重要。

そのために、竹ブラシを使います。

竹ブラシは柄が長くとられており、靴の奥まで入り込ませることが可能。

先端はブラシになっているので、ホコリを払ったり、絡めとるのも簡単です。

竹ブラシの柄でホコリを浮かせて、ブラシで絡め取れば…

ゴッソリとホコリが取れます。

靴の中は…

きれいになりましたね。

つま先に溜まっていたホコリを取り除けました。

汚れを落とし、革製の場合は栄養を与える

靴の中のホコリを取り除いた後は、ブラシでは落としきれない汚れを落とす工程に移ります。

使うのはこちらのローション。

コロンブスのレザリアンローションです。

レザリアンローションは革用の汚れ落とし。

革についた汚れを水性・油性問わず取り除いてくれます。

革用クリーナーは数あれど、その中でもレザリアンローションはベタつきが少ないため、靴の中のお手入れにも安心して使えます。

しかも、レザリアンローションは汚れ落としだけでなく、保湿効果もある優れもの。

別の保革クリームなどで新たに油分を足す必要がないので、お手入れが手軽にできます。

カビ止め剤が配合されており、カビの発生を抑えられるのも嬉しいポイント。

蒸れやすくカビが発生しやすい靴の中もレザリアンローションでケアしておけば、カビに悩まされるリスクも軽減できます。

レザリアンローションは靴の内側をお手入れするのに最適なケアグッズなのです。

レザリアンローションをクロスにつけて…

靴の内側を優しく拭いていきます。

ライニングの側面もフキフキ。

ただ、汚れを拭き取るにも、つま先部分までは指が届かないですよね?

そんなときは先程ホコリ取りに使った竹ブラシを活用しましょう。

柄にクロスを巻きつければ簡易クリーナーバーになります。

先端にレザリアンローションを浸み込ませ…

靴のつま先部分までキッチリ汚れを落とします。

靴の中の深いところまで汚れ落としができますよ。

同時に、保革・防カビ成分を行き渡らせる効果も。

両足ともレザリアンローションでのケアが終わったら、30分ほど時間を置き、ローションの乾燥を待ちます。

以上で、インソールとライニングのケアは終了です。

定期的にホコリを除去して保革すれば、靴の内側も美しく清潔な状態に保てます。

ぜひ、やってみてください。

革靴の靴底(アウトソール)のお手入れ方法

靴底もメンテナンスすべき箇所です。

革靴の靴底として、

- 革底(レザーソール)

が使われている靴は結構あります。

一般的に高級といわれている革靴ほど、レザーソールの場合が多いです。

レザーソールはその名の通り、革製。

履いていくうちに汚れは溜まりますし、乾燥もします。

レザーソールにもケアが必要ということです。

特に、レザーソールは地面と直に接するため乾燥は厳禁。

乾燥したレザーソールはしなやかさがないので、地面との摩擦でガリガリ削られやすくなります。

ソールを保護する意味でも、お手入れするのが大事です。

少し特殊な道具を使ってお手入れすると仕上がりが良くなるので、その点についても詳しく説明しますね。

- ホコリ・小石落とし

- 汚れ落とし

- 保革クリームを塗る

- ソールの毛羽立ちを寝かせる

では早速、ケア方法の説明へ。

こちらのレザーソールをお手入れしていきます。

革底の靴は履いていると地面との接触で削られ、毛羽立ってきます。

レザーソールの毛羽立ちによって地面との摩擦がより発生しやすくなり、連鎖的にレザーソールが削れていく現象が発生します。

地面との摩擦を抑えるためには、レザーソールの毛羽立ちを解消することが必要です。

そのためのレザーソールケア。

レザーソールをお手入れして、靴を長持ちさせましょう。

ホコリ・小石落とし

まずは、革底に付いたホコリやソールに埋もれた小石をブラシでかき出します。

タワシでブラッシングしたら、再度、馬毛ブラシでブラッシングします。

タワシで小石やゴミ、馬毛ブラシでホコリを落とします。

この際、レザーソール専用の馬毛ブラシを用意するのがおすすめです。

気分的にアッパーのホコリ落とし用の馬毛ブラシとの共用は避けたいですからね。

汚れ落とし

一連のブラッシングが終わったら、クリーナーでレザーソールの汚れを落とします。

汚れ落とし用クロスにクリーナーを浸み込ませ、ソールをフキフキ。

毛羽立っているので液が浸み込みやすく、クリーナーが伸びにくいです。

クリーナーはアッパーを手入れするときよりも少し多めに取るようにしましょう。

ソールは靴のすべての部分の中でダントツに汚れやすい箇所。

ガッツリ汚れが取れています。

クリーナーでの汚れ落としが完了しました。

保革クリームを塗る

続いて、保革クリームでレザーソールに油分を与えます。

今回、保革クリームとして使うのはM.モゥブレィのソールモイスチャライザー。

外から油分を与えることで乾燥から革を守る効果があります。

同時に、ソールにしなやかさを与えて靴の返りを良くする効果も。

ソールモイスチャライザーをペネトレィトブラシに適量取り、靴底全体にクリームを塗り込んでいきます。

塗布後の状態がこちら。

この時点で潤い補給という点では十分ではあるのですが…。

もうひと手間加えると、より良い仕上がりになります。

ソールの毛羽立ちを寝かせる

最後に、ソールの毛羽立ちを寝かせます。

と、その前に。

使用する道具を紹介しますね。

こちらはアビィ・レザースティックというケア用品。

水牛の角から作られたものです。

本来、馬革(コードバン)をレザースティックで押し込んで、

- 銀浮きを解消する

というアイテムなのですが、レザーソールの手入れにも使用可能。

アビィ・レザースティックでソールを押し込むことで毛羽立ちを寝かせるわけです。

ただ、このまま使うとソールのデコボコでスティックの表面が傷ついてしまいます。

布で包んで傷が付くのを防ぐのが重要です。

そして、少し力を入れながらソールを押し込むようにこすります。

縦に、横に。

さらに、円を描くようにこすっていきます。

あらゆる方向から毛羽立ちを寝かせていくイメージです。

革の毛羽立ちを寝かせた後の仕上がりはこんな感じ。

近くに寄ってみると…

光を反射しています。

革が詰まって引き締まっている証拠です。

新品の美しさとは違いますが、このツヤもまた美しく、魅力を放っています。

これにてレザーソールのお手入れは終了。

毛羽立ちを抑えて削れを防止。

さらに、レザーソールに栄養補給もできました。

革靴をトータルケアすれば長持ちする

本記事では革靴の部位ごとに3種類のケア方法をまとめました。

革靴は、

- 外側(アッパー)

- 内側(インソールやライニング)

- 靴底(アウトソール)

で、それぞれお手入れ方法が異なります。

それに伴い、使う道具にも違いがあります。

各部位でのケア目的を意識しながら、革靴のトータルケアをすればお気に入りの靴をより長持ちさせることができます。

普段からアッパーのお手入れのみしている人も、靴の内側や靴底のケアもあわせてやってみてください。

それでは、今回はこの辺で。

少しでも参考になれば幸いです。

ご覧いただき、ありがとうございました!

靴磨きを始めたい。けれど道具をそろえるのが面倒…。

そこでおすすめしたいのが靴磨きセット。1セット買うだけで必要な道具がまるっと揃います。道具選びの手間が不要。今すぐ靴磨き可能に。

大事な革靴を劣化させないために靴を磨いてコンディションを整えるのがおすすめです。