ダ・ヴィンチの革製システム手帳カバーをお手入れ!たまった汚れを落として保革します

手帳にはどのようなタイプのものをお使いですか?

何が言いたいかといいますと…

- 革製のシステム手帳を使われていませんか?

ってことをお聞きしたかったのです。

革でできたシステム手帳は、もちろんお手入れが必要。

革は丈夫なため人によっては十数年、二十年と使用し続けている人もいるはず。

革は何もお手入れせずに長い期間使い続けると乾燥が進みますので、定期的にお手入れをして保革をするのがおすすめです。

今回は僕が長年愛用し続けている革のシステム手帳のメンテナンスをしていきます。

革を使ったシステム手帳

手帳には色々なタイプのものがありますよね。

リフィル(差し換え用紙)のサイズや記入方式など、多様な種類のものがありますが、それを守るのがシステム手帳のバインダーや手帳カバーの役割です。

システム手帳であれば、バインダーだけ購入して、あとは自分の好みで中のリフィルをカスタマイズすることで、使いやすい手帳にすることができます。

そういったバインダーや手帳カバーは手帳自体を保護する役割を持ちます。

もしそれがなければ、カバンの中やスーツのポケットに手帳を入れた際に徐々にこすれていきます。

日常的に何回も出し入れする手帳ですから、そういったこすれも「チリも積もれば山となる」で手帳がすぐにボロボロになってしまいます。

でも、そんなとき。

手帳を保護するカバーがあったらどうでしょうか?

大事な手帳本体を傷やこすれから守ってくれます。

手帳をきれいな状態で長く使いたい方にとっては、バインダーや手帳カバーは必須アイテムだといえます。

そんな手帳を覆うカバーですが、多くのものは革製です。

というのも、これにはちゃんとした理由があります。

まず1つ目の理由は「革はしなやか」だからです。

革は非常にしなやかで弾力性があるため、簡単に破れたりせず、手帳をしっかりと保護してくれます。

また、そのしなやかさから手帳のカバーに使用しても手帳を開く際にも抵抗があまりなく、サッと手帳を開くことができます。

2つ目の理由として、「革の風合いが美しい」ということがあります。

手帳は人前で使用する機会も多く、見た目という点も気なるところです。

その点、手帳カバーが革であれば、その美しい風合いにより、上品でシックな印象になりやすく、大人の装いを崩すことなく手帳を使用することができるというわけ。

経年変化で味わい深い表情に変わってくることも楽しみの1つ。

上記の理由から、手帳カバーに革が使われることが多いということです。

ダ・ヴィンチのシステム手帳

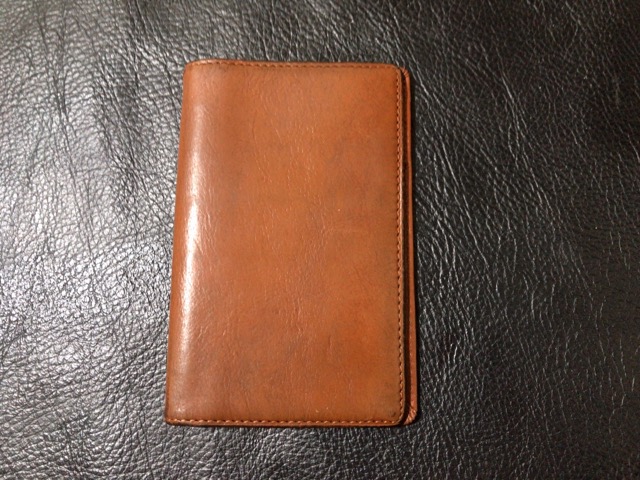

では、ここで僕が絶賛愛用中のシステム手帳を紹介します。

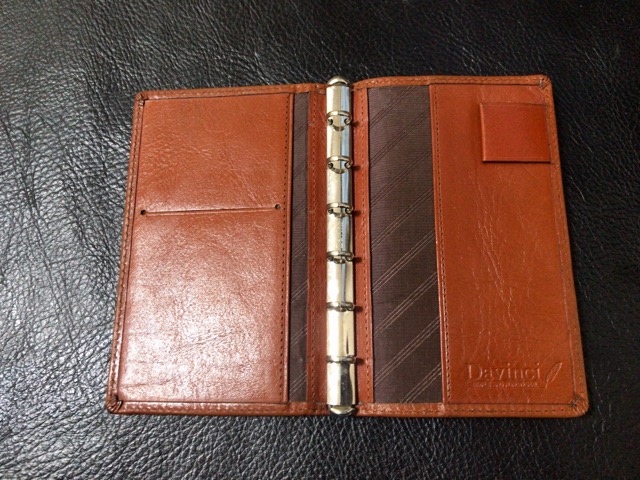

それがこちら。

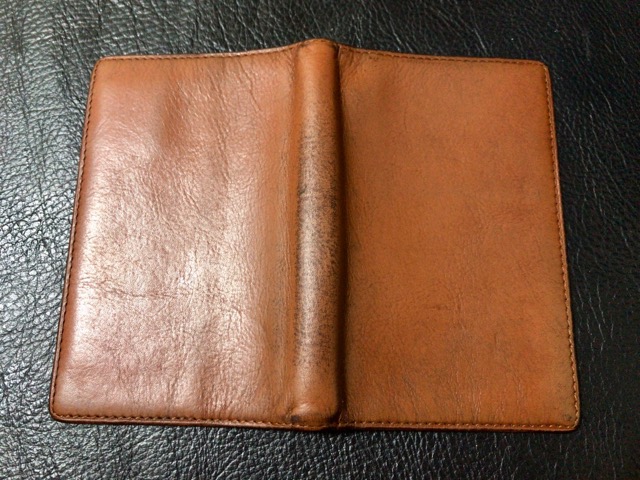

ダ・ヴィンチのジャストリフィルサイズポケットシステム手帳です。

革はタンニンなめしの牛革を使っていて、ブラウンの色味が何とも美しい逸品。

商品名中の「ジャストリフィルサイズ」というのは、システム手帳自体の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけて薄く、コンパクトにしていることを指しています。

従来の手帳よりもコンパクト化することで、スーツの胸ポケットにもすっぽり収まるサイズになっていて、携帯性に優れるという特長を持っています。

また、ブランド名のダ・ヴィンチ。

株式会社レイメイ藤井が展開するブランドで、素材と機能にこだわった本革製のシステム手帳をラインナップしています。

ダ・ヴィンチには通常ラインの「ダ・ヴィンチ」と革を楽しむというコンセプトを持った上級ラインである「ダ・ヴィンチ グランデ」があります。

僕が持っているのは通常ラインである「ダ・ヴィンチ」のシステム手帳です。

ダ・ヴィンチ グランデも厳選されたカーフ(仔牛)やゴート(山羊)など高級革を使ったシステム手帳がラインナップされているので、いつかは使ってみたいですね。

このシステム手帳ですが、かれこれ5年ほど愛用していて1年ごとにリフィルを取り換えながら使っています。

かなりの期間、お手入れしていないことを思い出しました。

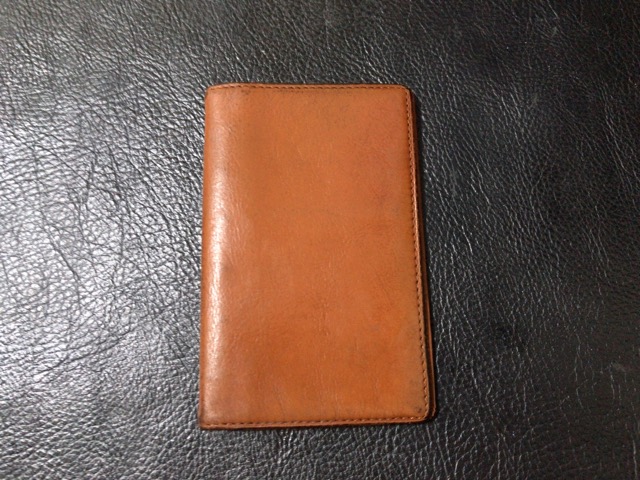

実際に革の様子はというと…。

ところどころに黒ずみがありますね。

ただ、それ以上に気になるのが、革の潤いが失われていることです。

革のみずみずしさが無くなっています。

手帳の中はこんな感じ。

内側は普段閉じられているせいか、外側ほど汚れや革の乾燥は目立ちません。

問題は外側。

今回、リフィルを新しいものに取り換えるタイミングで、ついでに革のケアをして汚れ落としと栄養補給をしていきます。

革製システム手帳のお手入れ

ここからはシステム手帳のお手入れについて紹介していきますね。

システム手帳といえど革製ですから通常の革のお手入れ手順でケアします。

ですが、1つだけ通常の革のお手入れとは異なるポイントがあります。

それは、革用クリーナーでガッツリ汚れを落とす点です。

それ以外の手順は同じ。

以下に今回の作業をまとめました。

- ホコリ落とし

- クリーナーで汚れ落とし

- 保革クリームで栄養補給

- 保革クリームをなじませる

- 保革クリームをふき取る

長年に渡って積み重なってきた革の汚れをしっかり落としていきますよ。

ホコリ落とし

まずはホコリ落としから。

革の上に乗ってしまったホコリを馬毛ブラシによるブラッシングで払い落とします。

ホコリを落とすことで、この後のクリーナーや保革クリームの効果をより高めることができます。

クリーナーで汚れ落とし

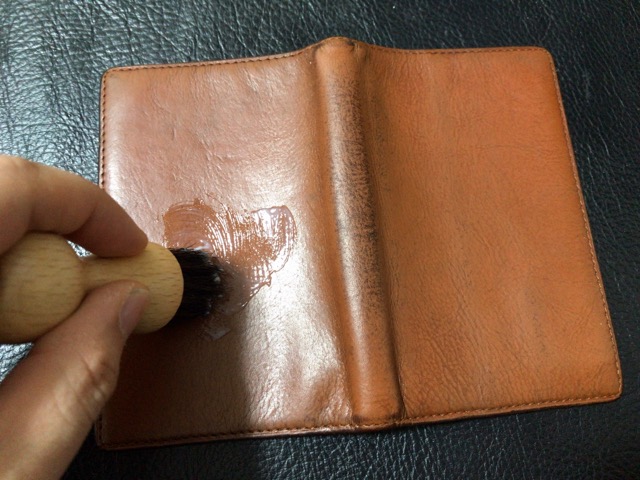

続いて、革用クリーナーを使って革の汚れを落とします。

コロニルのデリケートクリームを使うことに。

デリケートクリームは界面活性剤と有機溶剤を配合したケアクリーム。

汚れ落とし効果バッチリのケア用クリームです。

汚れ落としする際は、デリケートクリームを指に巻き付けたクロスに適量取ります。

そして、クロスで革を拭いていきます。

汚れを落とすこの工程は指でクリームを直接塗り込むのではなく、クロスを使用します。

というのも、コロニルのデリケートクリームは、

- 界面活性剤で汚れを浮かせる

- 有機溶剤に汚れを溶かし込む

上記の性質があります。

そのため、浮かせた汚れを拭き取り、さらに、有機溶剤に溶かし込んだ汚れを吸収させるためにクロスを使うのです。

クロスに長年積もり積もった汚れが付いています。

ある程度クロスが汚れたら、新しい面を使うようにしましょう。

汚れた面を使い続けると、汚れを革へ戻すことになりますからね。

さて、クリーナー使用後の状態は…。

さっぱりした印象になりました。

ですが、中央部には黒く変色したままの箇所が残ることに…。

革に付着した汚れは時間が経ってくると、徐々に革の奥深くへ浸透していきます。

汚れが革の繊維の中を拡散するのです。

予防するためには、

- 革の奥深くへと汚れを浸透させないこと

つまりは、定期的なお手入れが重要。

気を取り直して。

手帳の内側もクリーナーできれいにしましょう。

こちらの方は外側の革よりも明らかにツヤがあってきれいな状態です。

はい、この通り。

先ほどと比較してもほとんど汚れていないことが分かります。

手帳の外側の場合、

- 手で持ったときに皮脂が付く

- 周囲の環境にさらされる

といった原因で手の油や水汚れなど付きやすいのでしょう。

外側と内側でこれだけ違うとは予想外。

新たな気付きを得て大満足です。

保革クリームで栄養補給

さて。

汚れ落としが終わったら、保革用クリームで革に潤いを与えます。

使用するのはこちらのクリーム。

コロニルの1909シュプリームクリームデラックスです。

1909シュプリームクリームデラックスは、革への浸透性が高いシダーウッドオイルや保湿力に優れるラノリンが含まれているため保革効果が抜群。

このクリームを塗布用ブラシのペネトレィトブラシに取ります。

そして、革へ塗布していきます。

ペネトレィトブラシを使うと革へクリームを均一に塗り伸ばすことが可能に。

非常に便利です。

内側も忘れずにクリームを塗りましょう。

これにて保革クリームの塗布は終了。

次の工程に移ります。

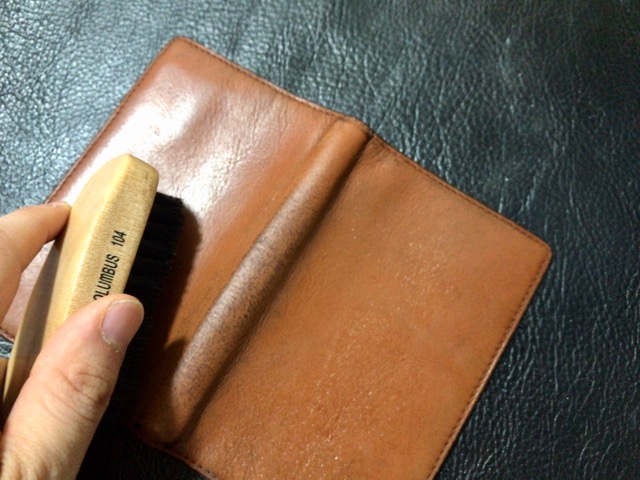

保革クリームをなじませる

保革クリームを塗った後は豚毛ブラシを使用してブラッシングします。

ブラッシングして保革クリームを革になじませるのです。

豚毛ブラシは毛のコシが強く、クリームを運ぶ力が強いため均一に行き渡らせることができます。

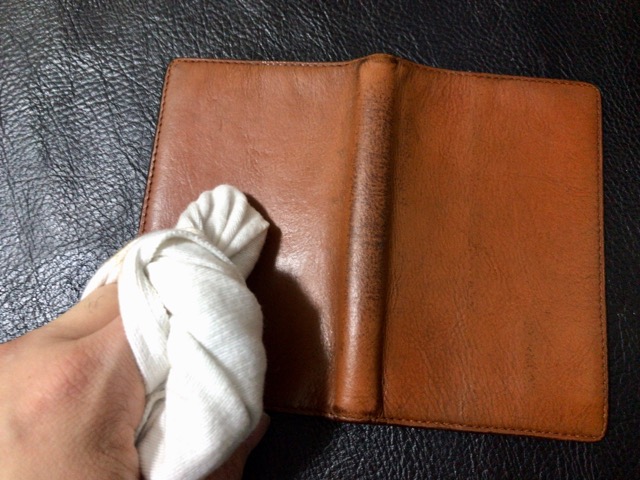

保革クリームをふき取る

ブラッシングにより均一に塗り伸ばしたクリームは革へと浸透していきます。

ですが、浸透しきらなかった余分なクリームが革上に残る場合があり、ベタつきの原因となります。

そこで、クロスを使って乾拭きをして余分なクリームを取り除きます。

以上で革のシステム手帳のお手入れは終了です。

仕上がりを確認してみます。

まず手帳の外側から。

革にツヤが与えられて、有機的な輝きがよみがえりましたね。

内側の革も光沢がより強くなりました。

汚れを落としてきれいにしてみると、経年変化の度合いも外側と内側とでまったく異なることが分かります。

革の風合いの変化を楽しむためにも、定期的な手帳のお手入れは必要なのです。

愛用している革製手帳カバーをお手入れしよう

本記事では革製のシステム手帳のお手入れ方法を実践解説しました。

システム手帳や手帳カバーに限らず、長く愛用している革製品には徐々に汚れが蓄積されていきます。

布で拭いたり、ブラシでブラッシングするだけでは落ちない汚れも中には出てくるでしょう。

そんなときには革用の汚れ落としクリーナーでケアして革の汚れを落としましょう。

汚れを落とせば革の風合いを十分楽しむことができます。

また、意外と汚れが付いていることに驚くはずです。

これからも長く愛用していく手帳カバーですから、定期的に汚れ落としと栄養補給をしていく所存。

それでは、今回はこの辺で。

少しでも参考になれば幸いです。

ご覧いただき、ありがとうございました!

レザーアイテム選びの参考として、美しさと丈夫さを兼ね備えた末永く愛用できるレザーブランドを紹介します。

ランキング順で並べはするものの、それぞれおすすめの人が違うので自分にピッタリなレザーブランドを選んでみてください。

池田工芸

池田工芸

ワニ革の強い光沢はエレガントで一生モノの風格を持つ。

| 池田工芸の特徴 | 日本で最大級のクロコダイル専門の工場を持つ 一貫した生産管理で高品質を保つ一流メーカー |

|---|---|

| こんな人におすすめ | とにかく高級感のある財布が欲しい |

ユハク

ユハク

色へのこだわりが強く複数の色を手作業で重ねる染色が独創的な印象を与える。

| ユハクのアイテムの特徴 | 染色が鮮やかで革の美しい色味とグラデーションが楽しめる 芸術品のような美しさ |

|---|---|

| こんな人におすすめ | 人とは違った美しいレザーアイテムを使いたい |

キプリス

キプリス

「一生愛せる本質的価値のあるものづくり」をコンセプトに厳選した素材を基に機能性と品質を追求したモノづくりを徹底している。

| キプリスの特徴 | 仕立ての良さと上質な革を使用 目に見えない部分の手間も惜しまない製品作りへのこだわりを持つ |

|---|---|

| こんな人におすすめ | 質実剛健の主張控えめな大人っぽい革製品が欲しい |